2025年1月1日から、以下の労働安全衛生規則の手続きの電子化が義務化されました。

- 労働者死傷病報告

- 統括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告

- 定期健康診断結果報告

- 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等の報告

- 有害な業務に係る歯科健康診断結果の報告

- 有機溶剤等健康診断結果報告

- じん肺健康管理実施状況報告

従来は紙で行っていた届出や報告などを、オンラインで提出・処理することが原則化されるという大きな変更となります。特に企業の人事・総務担当者や、安全衛生管理を担う方々にとっては、業務フローを見直す必要が出てくるでしょう。本記事では、労働安全衛生規則の簡単な概要から、改正の背景、具体的な電子申請の方法などをわかりやすく解説します。

人事労務の最新情報や新着ブログ記事、ウェビナー情報、商品説明などをメルマガでお知らせしています。

労働安全衛生規則とは

労働安全衛生規則とは、職場の安全・衛生に関わる具体的な基準や手続きを定めた法令である労働安全衛生法で示されている基本原則を、実務レベルで実装するために厚生労働省が出している「行動指針」のことです。

事業者や労働者が安全かつ快適に働くために、これらの規則をよく理解し、適切に管理・運用することが求められます。

今回、電子申請の対象となった手続きについても、簡単に説明します。

労働者私傷病報告

労働者死傷病報告とは、事業場で労働者が死亡または業務上の災害(怪我や病気)に遭った際、事業者が所定の様式で労働基準監督署などに報告する手続きのことです。具体的には、労働者が作業中や通勤中に発生した死亡災害や4日以上の休業が必要となる怪我・病気などを対象とし、報告を通じて行政当局が災害発生状況や労働環境の安全性を把握できるようにしています。

統括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告

職場の安全衛生を管理する責任者を選任し、その内容を労働基準監督署へ届け出る手続きをいいます。具体的には、下記の担当者を決めた後、所定の書式を用いて「いつ・誰を・どのポジションに選任したか」を報告します。

- 統括安全衛生管理者:事業場全体の安全衛生管理を統括する責任者

- 安全管理者:機械設備や作業方法などの安全管理を中心に行う専門家

- 衛生管理者:作業環境や健康診断などの衛生管理を中心に行う専門家

- 産業医:労働者の健康管理や職場巡視、健康指導などを担当する医師

定期健康診断結果報告

定期健康診断結果報告とは、事業者が実施した労働者の定期健康診断において得られた結果(受診者数や異常所見者数など)を、一定の期間内に所轄の労働基準監督署へ報告する手続きのことです。労働安全衛生法に基づき、労働者の健康状態を把握し、職場環境の改善や健康管理を促進するために行われます。

心理的な負担の程度を把握するための検査結果等の報告

心理的な負担の程度を把握するための検査結果等の報告とは、ストレスチェック制度などで実施した労働者のメンタルヘルス状況(高ストレス者の割合や受検人数など)を、事業者が所轄の労働基準監督署へ報告する手続きのことです。

有害な業務に係る歯科健康診断結果の報告

有害な業務に係る歯科健康診断結果の報告とは、特定の有害物質を扱う業務や粉じん作業などが原因で歯や口腔に影響を及ぼす可能性がある場合に、事業者が実施した歯科健康診断の結果を、一定期間内に労働基準監督署へ報告する手続きのことです。

有機溶剤等健康診断結果報告

有機溶剤等健康診断結果報告とは、有機溶剤や特定化学物質など有害物質を取り扱う業務を行う労働者に対して実施した健康診断の結果(異常所見の有無や受診者数など)を、一定の期間内に労働基準監督署へ報告する手続きのことです。

じん肺健康管理実施状況報告

じん肺健康管理実施状況報告とは、粉じん作業などによってじん肺(肺への粉じん蓄積による疾病)が発生するおそれがある労働者に対し、事業者が行った健康管理(健康診断や作業環境改善など)の実施状況を、所轄の労働基準監督署へ報告する手続きのことです。

労働安全衛生規則の対象となる事業者・労働者

対象となる事業者・労働者

労働者を雇って事業をおこなっている事業者が対象となります。労働者を雇っている場合は、企業や法人、個人事業主すべて対象となります。

また、企業等に雇われて賃金を受け取っている労働者も対象となります。

対象にならない事業者・労働者

以下に該当する場合は労働安全衛生法(規則)の対象となりません。

- 自分ひとり(ひとり親方など)で事業をおこなっている者

- 同居している親族のみで事業を行っている企業の労働者

- 企業や個人家庭の家事に従事する家事使用人

- 船員法の適用を受ける船員

- 鉱山、国会職員、裁判所職員、防衛庁職員、非現業の一般職に属する国家公務員、非現業の地方公務員

なぜ電子申請が義務化されたのか?

近年、国や各省庁ではデジタル化を加速させ、「行政手続きのオンライン化」を推進しています。厚生労働省も例外ではなく、労働安全衛生に関するさまざまな手続きについても、書面のやりとりから電子申請へと移行を促進してきました。

行政手続きの時短・効率化

労働安全衛生規則に基づく手続きは、企業にとっては提出書類の作成や申請窓口への訪問など、手間と時間がかかるものでした。電子申請を義務化することで、オンライン上で24時間いつでも申請が可能となり、行政側の処理スピード向上や企業側の負担軽減につながると期待されています。

紙書類管理の削減

紙書類の印刷や郵送、保管などにかかるコストとスペースの問題が慢性的な課題でした。電子申請が義務化されることで、書類の作成・管理がデジタル化され、ペーパーレスが進むとともに、書類の紛失リスクなども減らせます。

電子申請の方法

ここでは「労働者死傷病報告の電子申請」を例にあげて、e-Govを使った電子申請の方法を解説します。

手順1:e-Govアカウント作成・ログイン

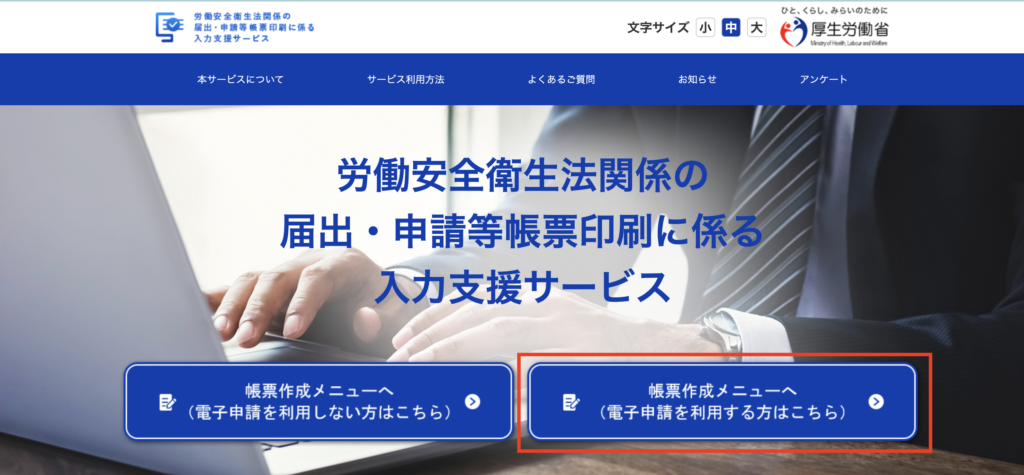

1. 厚生労働省のサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」から電子申請を選択します。

2. e-Govログインアカウントをお持ちの方はメールアドレスとパスワードを入力してください。アカウントをお持ちでない方は、e-Govアカウント登録ページからアカウントを作成いただけます。また、GビズIDやMicrosoftアカウントなどでもログイン可能です。

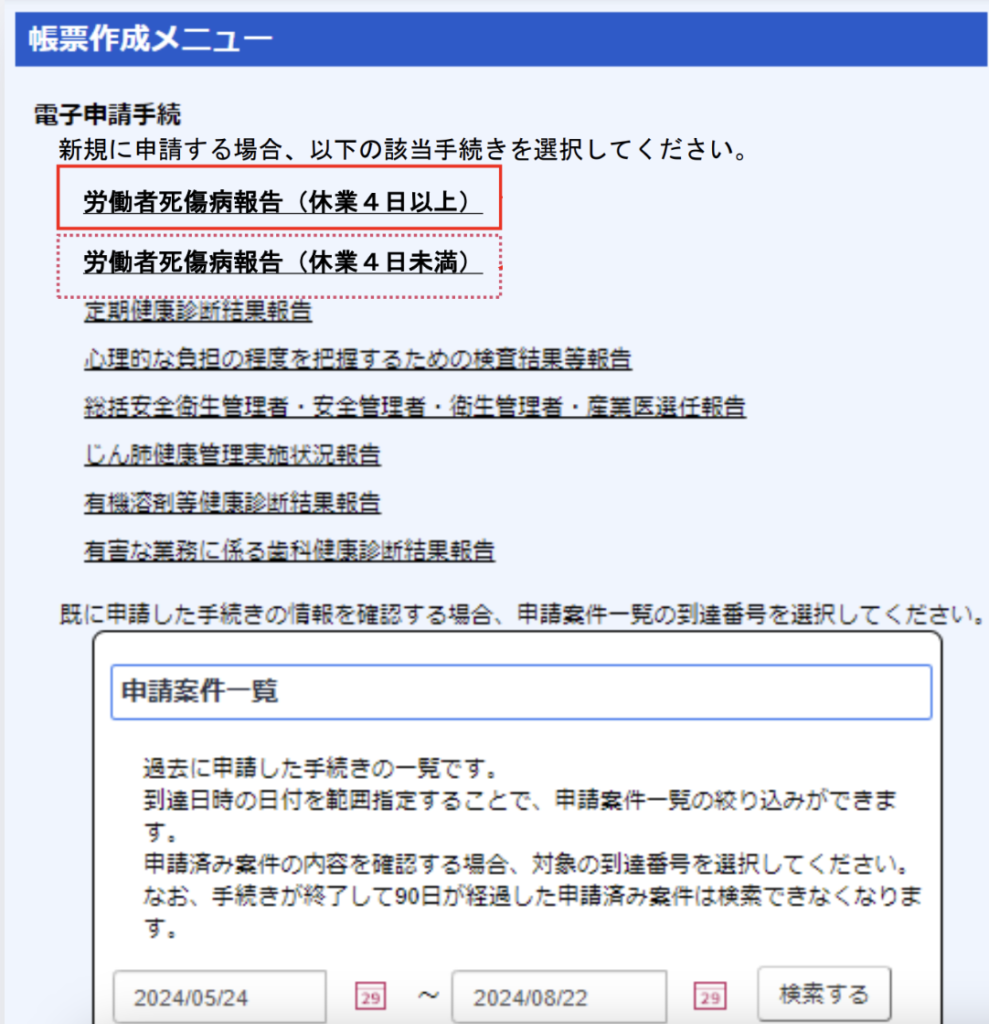

手順2:帳票作成メニューの選択

帳票作成メニューから申請する手続きを選択します。

手順3:必要項目に入力する

申請に必要な項目に事業や労働者の情報を抜け漏れがないように入力します。

手順4:入力した申請内容をPDF出力する

入力が完了したら、PDF出力ボタンをクリックし、内容に相違がないか確認します。

手順5:帳票入力データを保存する

入力した内容に問題がなければ、保存ボタンをクリックします。

手順6:内容確認・申請

帳票入力データを保存したら、内容確認ボタンをクリック。問題がなければ「はい」を選択し、ページの一番下にある申請するボタンを押して電子申請します。

詳しくは、厚生労働省「帳票入力支援サービスを活用した労働者死傷病報告の電子申請方法について(令和7年1月1日から)」を参照ください。

違反について

電子申請の義務化に違反した場合、すぐに重い罰則が科されるとは限りませんが、行政指導や業務改善命令などの対象になる恐れがあります。

場合によっては、事業者、労働者ともに罰則が課せられる場合もありますので、注意が必要です。

電子申請義務化に向けてやるべきこと

以下の内容を実施しましょう。

- 担当部署や担当者の選定

- 電子申請への移行計画と導入後のフローを作成

- 文書管理システムの導入やセキュリティ対策の実施

- 従業員への周知と教育

- 経営陣への周知と報告 など

e-Gov申請を簡単にできるシステムの導入もぜひご検討ください!

詳細はこちら>> https://workstyletech.com/welcomehr/

最後に

2025年(令和7年)1月1日からの電子申請義務化は、労働安全衛生に関する手続きの大きな転換点といえます。業務効率化やペーパーレスの推進、行政手続きの透明化などメリットは多々ありますが、それに伴うシステム導入や担当者教育、業務フローの再構築など、事前にクリアすべき課題も少なくありません。きちんとした体制を整え、今後拡大していく電子申請に柔軟に対応できるように準備していきましょう。

新着ブログ記事やお役立ちコンテンツ資料など、お得な情報をメルマガで配信しています。